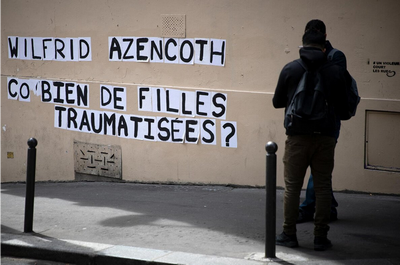

Ouverte en 2020, l’instruction portant sur le street-artiste Wilfrid Azencoth, mis en examen pour une quarantaine de plaintes pour viols et agressions sexuelles, devrait enfin être close. La procédure s’est enlisée, notamment en raison du manque de moyens de la justice.

À ce jour, Wilfrid Azencoth, 57 ans, qui bénéficie de la présomption d’innocence, fait l’objet de quarante-deux mises en examen pour des violences sexuelles, dont vingt pour viol.

Cinq ans plus tard, l’information judiciaire s’apprête, selon nos informations, à être enfin close et, avec cette première étape, la perspective d’un procès pourrait se dessiner. L’aboutissement laborieux d’une procédure embourbée des années durant, « à un niveau » que l’avocate de la plupart des plaignantes, Valentine Rebérioux, affirme n’avoir « jamais vu ».

Une affaire médiatisée, un démarrage rapide

En 2020, l’enquête de police débute pourtant rapidement, dans la foulée de la révélation des accusations par le média Neon (lire notre boîte noire). Sur la cinquantaine de dépositions recueillies, certains faits d’agression sexuelles sont prescrits, d’autres s’avèrent difficiles à caractériser, à l’image du cas de cette plaignante qui dit s’être réveillée nue aux côtés du photographe « sans se souvenir de rien », en 2018.

Les plaintes continuent, au compte-goutte, de s’ajouter au fil de l’instruction. Jusqu’en juillet 2024, lorsqu’une ancienne compagne se rend à la police pour rapporter des viols qui auraient été commis dix ans plus tôt. Les plus anciens faits enregistrés remontent à 2002, les plus récents au printemps 2020.

Cet amoncellement de témoignages dessine un modus operandi rodé, une traque frénétique de femmes très jeunes, parfois mineures. Avant l’ouverture de l’enquête du parquet à son sujet, Wilfrid Azencoth avait déjà été visé par quatre plaintes. La première, retirée, remontait à 2007. (...)

Pourquoi l’information judiciaire s’est-elle enlisée ? En raison, selon nos informations, d’une part d’imprévu et, surtout, du manque de moyens de la justice. Fin 2020, alors que le suspect se trouve en détention provisoire depuis quelques mois, il tombe gravement malade, au point que l’expertise médicale estime que son pronostic vital est engagé à moyen terme, « ce qui peut se compter en termes de mois ». Son état est jugé incompatible avec une incarcération, et il est remis en liberté en mars 2021.

Cette maladie va dicter le tempo du reste de la procédure judiciaire : elle rend impossible l’expertise psychiatrique, et contraint le temps d’interrogatoire à trois heures d’affilée maximum.

Affaibli, l’homme reprend néanmoins la main sur ses réseaux sociaux, où il poste quelques clichés de femmes en maillot de bain, et des allusions au mouvement #MeToo. Il entre également en contact avec une plaignante sur Snapchat et, malgré le rétablissement d’un contrôle judiciaire, réitère auprès de la même plaignante, un an plus tard.

Un problème d’effectifs au tribunal

Année après année, l’instruction du dossier s’enkyste au tribunal de Paris. Entre 2022 et 2023, c’est la paralysie. Une première juge d’instruction, partie en congé maternité début 2022, est remplacée pendant deux mois et demi par une juge dite « placée », du nom des magistrat·es chargé·es d’assurer les vacances de postes. Pour ces juges de passage, les dossiers prioritaires à gérer concernent les détenus. Ce qui n’est plus le cas, à ce moment-là, de Wilfrid Azencoth.

Dans la foulée de cette première absence, la greffière part à son tour en congé maternité, sans remplacement fixe. Enfin, après un changement d’affectation de la magistrate responsable du dossier, celle qui la remplace part à son tour en congé maternité.

Contactée, l’une des juges précédemment responsable du dossier a invoqué le secret de l’instruction, tandis que le parquet de Paris, malgré plusieurs sollicitations, n’a pas répondu. Les avocats du mis en cause n’ont pas non plus donné suite à nos demandes d’entretien. (...) (...)

« Le fonctionnement de la justice a été malmené par les grèves très importantes des avocats, les mouvements sociaux, et un an et demi de covid. »

Judith Allenbach (Syndicat de la magistrature) (...)

Une « nouvelle violence »

Au vu du nombre de crimes imputés au photographe, le délai interroge. L’information judiciaire, cette phase préliminaire d’enquête menée par un juge d’instruction, ne doit pas excéder dix-huit mois pour une matière criminelle, et quand c’est le cas, le délai est censé demeurer « raisonnable ». Du côté de celles qui l’accusent, un mélange de consternation et de dégoût prime. « C’est une nouvelle violence qui est faite aux victimes », dénonce une plaignante, qui souhaite rester anonyme.

Louise Bouchain, l’autre avocate de nombreuses plaignantes, déplore : « Avec un tel délai, il est probable que s’il y a un procès un jour, on soit privés de la présence de la plupart des victimes à l’audience. C’est très dur de leur demander de se replonger dans cette histoire douloureuse, qui relève de l’intime, si longtemps après, alors qu’elles ont essayé de se reconstruire depuis. »

Magali Lafourcade est magistrate, secrétaire générale de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH). Dans son essai Démasculiniser la justice (éd. Les Petits Matins), elle pointe du doigt une justice française défavorable aux femmes, et dénonce notamment une prise en charge défectueuse des violences sexuelles. (...)

« quand on veut se donner les moyens, on en fait une priorité. Un type qui commettrait des braquages ou des meurtres en série, ce serait une priorité ». Pour elle, #MeToo n’est pas arrivé jusqu’aux prétoires. « Huit ans après #MeToo, aucun garde des Sceaux n’a pris de circulaire de politique pénale pour harmoniser les pratiques. Cela a pourtant été fait avec succès sur les violences conjugales. »

En octobre 2020, le juge des libertés et de la détention a refusé une demande de libération anticipée déposée par Wilfrid Azencoth, alors en détention provisoire. Il a justifié sa décision par un risque de « réitération des faits », « caractérisé par le nombre très élevé de plaignantes », ajoutant que le nombre d’infractions reprochées révélait « un profil de prédateur sexuel particulièrement actif, et susceptible de reproduire les mêmes agissements en cas d’élargissement ».

En avril, Rose a croisé celui qu’elle présente comme son agresseur dans les rues de Montmartre, « à 300 mètres de l’endroit où il [l]’a abordée, il y a des années ». « J’ai quitté Paris depuis longtemps. Quand j’y retourne, je n’ai pas envie de le revoir. On est si nombreuses, on a des versions qui se ressemblent… Je n’ai pas de mot. Je ne comprends pas. »