À la suite des événements du 7 octobre et du génocide qui s’en est suivi à Gaza, les grands festivals de cinéma en Europe et aux États-Unis se sont abstenus d’aborder directement le sujet.

La plupart des programmateurs ont choisi d’exprimer leur position à travers leurs sélections de films, souvent en mettant en avant des films dont les thèmes sont favorables aux Palestiniens.

D’autres ont tenté de maintenir un « équilibre » ou se sont abstenus d’aborder le sujet.

Aucun directeur des plus grands festivals mondiaux n’a osé faire explicitement référence à Gaza au cours des 22 derniers mois, jusqu’à présent.

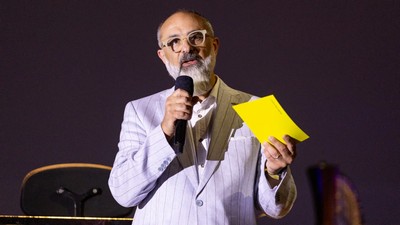

Le 6 août, jour de l’ouverture du Festival du film de Locarno (qui s’est déroulé jusqu’au 16 août) en Suisse, le directeur artistique italien Giona A Nazzaro a rompu le silence pour devenir le premier directeur de festival occidental à exprimer explicitement sa solidarité avec le peuple palestinien.

« En tant que communauté et en tant qu’individus, nous avons le devoir de garder les yeux ouverts, en particulier sur les lieux où la souffrance est quotidienne, et donc de dénoncer la destruction intolérable de Gaza et la terrible tragédie humanitaire qui afflige le peuple palestinien avec la violence des bombes et la famine », a déclaré Nazzaro devant les 8 000 spectateurs de la Piazza Grande, la plus grande salle de cinéma d’Europe.

Il s’agissait d’une déclaration sans précédent que peu de gens avaient anticipée.

La cérémonie a été précédée d’une manifestation pacifique passionnée menée par des militants locaux qui font pression pour mettre fin au génocide à Gaza.

Le discours cinglant et sincère de Nazzaro reflétait la frustration et la rage croissantes d’une certaine partie de la communauté cinématographique, qui n’est plus capable de supporter le poids moral du silence face à l’injustice.

Avec ce discours, Nazzaro a mis la barre plus haut pour les autres réalisateurs.

Tous les regards se tournent désormais vers Venise et Berlin, dont les directeurs ne devraient pas suivre l’exemple de Nazzaro.

Le réalisateur m’a confié que sa position était pleinement soutenue par la présidente du festival, la milliardaire suisse Maja Hoffmann, qu’il a qualifiée de « merveilleuse ».

Cependant, plusieurs membres du personnel du festival m’ont informé que certains sponsors n’étaient pas satisfaits du discours de Nazzaro.

Bien qu’aucune pression n’ait été exercée sur le critique italien pour qu’il « modère ses propos » – en partie grâce au soutien public dont bénéficie la position politique de Nazzaro –, prononcer ce discours comportait toujours un risque de réaction négative.

Avec Hasan à Gaza

La sélection arabe du 78e Festival de Locarno était aussi politisée que le discours de Nazzaro. En tête d’affiche figurait Avec Hasan à Gaza, le dernier documentaire du cinéaste conceptuel palestinien Kamal Aljafari.

Le sixième long métrage de l’auteur de A Fidai Film s’inspire de trois cassettes MiniDV récemment redécouvertes qui documentent son road trip de deux jours à Gaza en novembre 2001, un an après le déclenchement de la deuxième Intifada.

La visite d’Aljafari à l’époque était motivée par la recherche d’un détenu gazaouite avec lequel il avait partagé une cellule dans une prison israélienne en 1989.

Les particularités de leur relation et les raisons de la détention du réalisateur ne sont révélées qu’à la fin du film.

À part l’ajout d’une bande-son presque imperceptible, Aljafari n’a pas beaucoup retouché les images, préservant ainsi la vision brute et naïve de son jeune moi.

Tout au long de son périple du nord au sud du territoire, le réalisateur nous offre des vues saisissantes de marchés animés, de circulation fluide, d’hommes sans emploi qui peuplent les cafés et des ruines de bâtiments détruits par l’armée israélienne.

L’historicisme est le moteur de ce projet. Les murs de Gaza en 2001 sont couverts de graffitis en arabe : le slogan « Al-Qassam est la solution » apparaît à plusieurs reprises, tandis que d’autres célèbrent « le martyre de Gaza ».

Collectivement, ces gribouillages aléatoires constituent un cri du peuple réduit au silence qui supplie d’être entendu et vu.

La musique du début des années 2000 de la pop star égyptienne Amr Diab, le plus grand chanteur du monde arabe des 35 dernières années, résonne dans les haut-parleurs des fast-foods, conférant à ces scènes en apparence banales une aura de normalité provisoire et simulée.

La nature brute des images – des compositions délibérément amateurs, tournées pour la plupart à l’aide d’une caméra à main – met en évidence une époque où l’image avait plus de pouvoir, plus d’importance, plus de vérité, plus de sens qu’aujourd’hui.

Notre connaissance du génocide en cours hante chaque scène, chaque image du film.

Le sort des Palestiniens de Gaza, tels que les décrit Aljafari, est inconnu. Certains sont peut-être encore en vie, d’autres ont peut-être quitté la région, d’autres encore sont peut-être morts de faim ou ont été tués sous les décombres.

Gaza a enduré beaucoup de souffrances, de chagrin, d’oppression et de destruction, souligne Aljafari, mais elle n’a jamais perdu son humanité, sa joie, sa résilience.

Aljafari capture ce monde de manière si vivante, si tendre, si modeste dans sa recherche vaine d’une partie de lui-même perdue à jamais en détention.

L’histoire se répète, mais dans le cas du génocide actuel, l’histoire s’est arrêtée, laissant la place à des documents tels que With Hasan in Gaza pour offrir une capsule temporelle d’un lieu qui n’existe plus.

C’est une œuvre remarquable, et le film arabe qui se démarque à Locarno 2025.

Still Playing et Tales of the Wounded Land

Israël était le méchant incontestable dans de nombreuses productions de cette année, notamment le moyen métrage documentaire Still Playing de Mohamed Mesbah, qui raconte l’histoire d’un jeune père de Cisjordanie qui fait face aux raids israéliens en développant des jeux vidéo, et la mini-série suisse incendiaire The Deal de Jean-Stéphane Bron, une dramatisation libre des négociations nucléaires entre les États-Unis et l’Iran, organisées par la Suisse en 2015.

Plus prononcé et moins efficace, Tales of the Wounded Land est le dernier documentaire du cinéaste irakien Abbas Fahdel, basé au Liban, qui a remporté le prix du meilleur réalisateur.

Chronique des conséquences de l’attaque israélienne de 2024 contre le sud du Liban, telle que vécue par le réalisateur et son épouse libanaise, la peintre Nour Ballouk, Fahdel offre un témoignage direct de la terreur et de la dévastation infligées aux habitants du Sud dans les jours qui ont suivi l’attaque du 1er octobre.

Fahdel documente méticuleusement la peur et l’horreur qui ont marqué le début de l’attaque : les rideaux de sa maison qui tremblent, le bruit assourdissant des explosions, le fracas des immeubles résidentiels qui s’effondrent, les avertissements inquiétants diffusés par mégaphones pour inciter à l’évacuation, la perplexité de sa fille face au chaos incompréhensible qui se déroule sous ses yeux. (...)

Amnesty International

Pétition Génocide à Gaza : la France doit mettre fin à l’impunité d’Israël